Llegué a la Abadía Das d’Esperhaus, en la falda sur de la montaña, poco después de nona, pero no tan tarde como para perturbar el normal funcionamiento de la abadía. Para completas ya estaba perfectamente instalado y no necesitaba nada, absolutamente nada. Entonces, decidme, ¿qué hacía el hermano Buch Anclosiano, el ecónomo, susurrando oraciones intempestivas en el pasillo de las celdas de los huéspedes?

Esperé en silencio paciente, sin siquiera deshacer mi equipaje, pues suponía que el hermano Buch habría de acudir al oficio de Maitines Laudes, el de media noche, que oficia los jueves con socarrona piedad y buen tino Fray Bhar Riggha, el hermano cocinero, siempre con un lamparón de grasa en su desgastado hábito. Es sabido que aunque es un oficio voluntario, asistir en esta abadía tiene un carácter veladamente obligatorio, y el uso en Das d’Esperhaus es asistir, o prepararse para un incómodo interrogatorio a la mañana siguiente, Dios mediante. También es sabido que, aunque no está así escrito, al hermano cocinero le gusta un acompañamiento somero al órgano para su especial oficio, y elige normalmente para esa misión al ecónomo, pues dicen, yo no me atrevo a juzgar a mi prójimo, por ignorante, en el divino arte musical, que fray Buch es un buen organista. Me cuesta creerlo mas, bien sabido es, es nuestro trabajo creer en cosas que son difíciles de demostrar de forma experimental.

Salí, pues, de mi celda, cuando calculé que se habría ido el odioso (Dios me perdone) Buch con el objeto de acercarme a la desprotegida cocina. No se oía el demoníaco gorgojeo que emite fray Buch cuando reza, y el pasillo estaba expedito. El aroma de viandas recias y sensuales era tan intenso que, si no hubiera conocido de sobras el camino, el olor a panceta, nabo y garbanzos hubiera bastado para dirigirme a la cocina. Hoy los monjes, malditos cabrones en Cristo, se han puesto las putas botas al comer. Dios mío, cómo huelen los manjares que voy a robar…

Entro en la cocina, grande, cálida, llena de vida, vacía de personas, y me estremezco al pensar en el festín con el que voy a empujar a mis atascadas arterias a un síncope por exceso de grasas y sal, pero prefiero un día de dolor a ciento de malsanas privaciones. Pan blanco y de semillas, panceta, chorizo, nabos y grelos; patatas y aceite frito, caldo de gallina y garbanzos gloriosos; carne hilada de ternero macho y fuentes de verduras cocidas; cabeza de jabalí y polla de toro al aroma de eneldo y salsa Perrin’s. Todo me lo voy a comer y nada quedará a estos monjes lujuriosamente obesos.

Estoy frotándome las manos y aspirando el pecaminoso aroma, a modo de aperitivo, cuando oigo unos pasos inesperados que perturban mis planes pantagruélicos.

Me escondo en la despensa, tras los sacos de harina, un lugar desafortunado, advierto cuando es demasiado tarde, pues está plagado de ratas de blancos bigotes.

Es el maldito hermano Buch, que lleva de la oreja al desdichado hermano Plúmbeo Ibam, el joven y despreocupado (hasta hoy) ayudante de cocina de Fray Bahr al que, tiene toda la pinta, va a someter a una humillante reprimenda.

El joven Plúmbeo apenas levanta cinco pies del suelo y fray Buch le lleva de puntillas, cogido por el lóbulo de la oreja y recitándole salmos apócrifos en latín clásico y burlón. Entran en la cocina y el hermano Buch, sumamente cabreado, le hace abrir el cubo de los desperdicios y meter la mano.

- Vamos, ingrato, ¡saca una maldita monda de patata al azar!

El pobre Plúmbeo, que no se atreve a rechistar al ecónomo, saca una monda de patata y la enseña al súbitamente feliz hermano Buch.

- ¡Qué hermosa, verdad? – dice dulcemente, confundiendo al desgraciado monje capullín-. Casi dan ganas de comerla, ¿no te parece hermano? ¿No es hermoso que Dios, en su infinita bondad, haga que nos parezca hermosa esta monda de patata?

- Ciertamente, hermano, lo es… - dice fray Plúmbeo, animado por la inesperada suavidad que parece tomar la conversación – es una monda rabiosamente bella y hermosa –dice, ya francamente animado-, tanto que…¡no sé que hace en la basura, ja ja ja…! –ríe confiado e infeliz, hasta que el alarido del hermano Buch hace temblar los cimientos de la abadía.

- Entonces, pequeño hijo de la gran puta de Jerusalén, ¿quieres explicarme por qué cojones has tirado la puta monda a la basura? ¿Quién eres tú, pedazo de la peor mierda de la peor vaca, para decidir qué es lo que se tira y qué es lo que se come? ¿Acaso, maldito gilipollas tragalefas, pagas tú las patatas, chupando pollas a los mercaderes, o cediendo tu ano rojo y desdichado para que te lo rompan con sus pichas infectadas? ¿en virtud de qué jodido mandamiento, chapero indigno, aliento de glande, te ves con derecho a tirar esas gloriosas mondas a la basura en lugar de cortarte los huevos de cerdo moribundo que te cuelgan entre las piernas y dejárselos a los cuervos?

Podría contarlo de muchas maneras, pero resumamos: Fray Plúmbeo se echó a llorar. Lloró desconsoladamente por espacio de diez minutos y luego hizo amago de arrodillarse para besar los pies del hermano ecónomo, pero éste le despreció con una bonita patada con efecto que hizo saltar una muela al joven freire.

- Cocinarás para mí y aprenderás algo importante esta noche.

No asintió. No contestó. Pero ni siquiera las ratas más descreídas que vivían detrás de los sacos de harina dudaron un segundo de que el hermano Plúmbeo obedecería a fray Buch sin atreverse, si quiera, a rechistar. Tal era la majestad de Fray Buch.

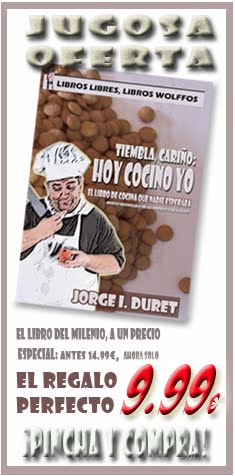

- Seguro que ibas a tirar los restos del cocido, ¿verdad? ¿Cómo puedes ser tan necio? Los que sabemos destos menesteres, hacemos cocidos sobrados para deleitarnos en las recocinas de este plato maravilloso y divino. Es conocida la Ropa Vieja; menos conocida, pero no menos celebrada por quienes tienen la fortuna de haber leído “Tiembla, cariño, hoy cocino yo” de Wolffo, es la feliz receta “Ropa Hueva: lo que va de un cocido sobrao a uno huevón”. Pero tú, despojo humano, estás aquí hoy. Aunque creas que es una desdicha el estar aquí y ahora, te equivocas, meaesquinas: te voy a instruir en el arte de la cocina aprovechaticia y creativa: sin nitrógeno, sin espumas ni reconstrucciones, pero con talento por arrobas y con un par de pescozones que, reconócelo, gañán, te has ganado.

“coge de la despensa una cebolla de tamaño medio (diez veces tus ridículos cojones) y del corral trae seis huevos;

“pela la cebolla, córtala a la mitad y apoyando el lado liso en la tabla, corta en finas tiras semicirculares; llora como corresponde a un mequetrefe pichafloja como tú. Enciende una sartén y échale un chorrito de aceite y pocha esa cebolla con paciencia y un poquito de sal. Tapa y espera:

“mientras se pocha la cebolla, casca y bate esos seis huevos en un bol grande y reserva; coge los restos de carne del cocido (morcillo, gallina, chorizo, morcilla, panceta, tocino…) y la cortas en trocitos pequeños y reservas; cuando esté la cebolla, la añades al bol;

“en la misma sartén, echa otro chorrito de aceite, aborto de fraile, y demuestra que tienes la cabeza para algo más que te la follen obispos agarrándote por las orejas, echando en el aceite caliente los garbanzos, patatas y la carne y lo fríes todo junto a fuego vivo hasta que salga costrilla;

Añádelo todo al huevo con cebolla y revuelve y machaca durante un rato. Corrige de sal y procede a hacer la tortilla como la hacía tu madre… no, desgraciado, tu madre no hacía tortillas, era tortillera y puta, ahora que me acuerdo. Bueno, pues procede, gilipollas: haz la tortilla, monje estúpido y horadado por mil curas salidos, como la hiciera el revientaculos abrazalmohadas que vivía con tu padre. O como si fuera una tortilla de patatas.

Llamo a esto la Tortilla del Obispo, porque es esto, y no otra cosa, lo que hago yo para congraciarme con los obispos. Tú les sirves de letrina, yo, les hago felices guardando mi honra.

Entonces, drogado por el olor de la tortilla del obispo, salí de mi escondite, para felicidad de las ratas de blancos bigotes.

- ¡Hermano Buch!

- ¡Hermano Wolffo, hermanito…! – me miró como se mira a un hermano pequeño- ¿Qué haces aquí de nuevo?

- Se trata de él. De papá.

- ¿Por fin ha muerto? –preguntó esperanzado

- Ojalá –deseé-. Se ha vuelto a curar.

- Mierda.

- Sí, mierda… - señalé la tortilla- ¿puedo…?

…

(y comimos como dos putos obispos)